Como é que me lembro da descoberta da revista Rolling Stone, na primeira metado dos setenta?

Lembro-me de a ver colocada, como os livros, na banca da livraria Bertrand, da cidade em que vivia. Era uma banca de entrada, onde se expunham revistas, maioritariamente estrangeiras, ainda antes de 25 de Abril de 1974.

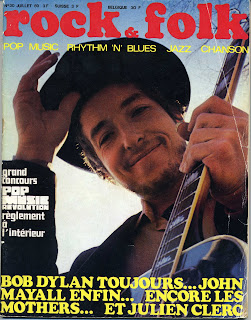

Francesas, como a Paris Match, CinéRevue e Nouvel Observateur, L´Express ou a Rock & Folk, também de música. Alemãs, como a Der Spiegel, Stern, Pop ou outras de imagens apelativas, principalmente no Verão, de nomes breves como Quick e ainda a Der Spiegel ou a Stern, de formato grande. Brasileiras também, como a Realidade, a Manchete ou a História ou ainda a versão das Selecções do Reader´s Digest. Sobre música popular ainda havia o jornal Melody Maker e também o New Musical Express, ingleses de boa cepa, dos quais ainda se aguenta nas vendas o segundo, agora transformado em revista. Depois do 25 de Abril de 1974, nas mesmas bancas, mas um pouco mais recatadas, a aparição das capas de revistas até aí proibidas pela censura, como as americanas Playboy, Penthouse ou Oui, ou as inglesas mais especiosas e escondidas e ainda as capitosas francesas, Lui ( com fabulosos desenhos de Aslan) e Absolu, que cativavam a atenção adolescente de modo irreprimível.

A primeira vez que dei atenção suficiente à revista Rolling Stone, para folhear e comprar ( e nem era tão cara como outras, pois na altura, ano de 1974-75, custava 37$50, contra os 50$00 da Rock & Folk) foi em Abril de 1975, por causa de uma capa e de um artigo. A capa era sobre o actor e detective de série televisiva, Columbo, então um sucesso, seguido religiosamente todas as semanas e o artigo era sobre o assassinato de Kennedy.

As fotos de Annie Leibowitz, sobre Columbo/Peter Falk, misturavam-se com o filme amador de Zapruder, sobre os últimos instantes de Kennedy, em Dallas.

A parte fotográfica era dirigida por Annie Leibowitz e o enquadramento das rubricas, em colunas de quarto e meia página, com ilustração inovadora e as crónicas de discos na parte final, assinadas por Dave Marsh, Bud Scoppa, Paul Nelson, Greil Marcus e outros.

Durante o ano de 1975, as sucessivas referências na revista Rock & Folk, na secção Boogie Woogie, assinada por Patrice Blanc Francard, criaram uma curiosidade que cedo enviesou para a obsessão em encontrar os números quinzenais da revista que entretanto desapareceu das bancas da Bertrand, provavelmente em curso de mudança de direcção, com as vicissitudes da época revolucionária que Portugal atravessava.

Não obstante, em Setembro de 1975, em Lisboa, na Bertrand ou noutros locais de venda de revistas estrangeiras, no Rossio, por exemplo, não consegui encontrar o exemplar já então buscado com obsessão compulsiva. Acabei por encontrar a capa e contracapa, do número 195 de 11 Setembro 1975, consagrada à figura de Mick Jagger e uma chamada de atenção sobre o reggae, fenómeno musical recente e em ascensão. A revista, abandonada, por um qualquer turista em trânsito, num parque de campismo, por trás do Estádio Universitário, onde ocasionalmente me encontrava, foi recolhida, apenas com a capa, amarrotada, e serviu de alimento à compulsão, durante longos meses. Guardei-a e ainda tenho e exemplar. Quanto à revista de Abril de 1975, com a capa de Columbo, acabei por as adquirir posteriormente, há uns anos atrás, tal como o fiz em relação a outros números dos anos de 73, 74 e 75.

Assim, o interesse na Rolling Stone, partiu da leitura da rubrica Boogie Woogie, da Rock & Folk, em que se dava conta, numa página geralmente, das entrevistas passadas nas Rolling Stone anteriores. Essas pequenas passagens transcritas, alimentavam a curiosidade em encontrar o número da quinzena, vendo no entanto o sítio do costume, sempre ausente, numa frustração constante que durava meses e até anos.

Só um mês de dois números depois ( a revista era quinzenal), consegui comprar o primeiro número da revista, a 198, de 22 de Outubro, num kiosque de Coimbra, no local onde também funcionava um cinema, junto à estação de comboios.

O kiosque tornou-se, a par da livraria Bertrand da cidade, o meu fornecedor habitual da Rolling Stone. Infelizmente, passados dois números, essa novidade quinzenal deixou também de aparecer, não obstante as minhas interrogações acerca da chegada desejada. O interregno de jejum de leitura da RS, durou longos meses, até que em Julho de 1976, por especial favor de um amigo que se deslocou a Paris, voltei a por os olhos, no número 216, trazido da cidade-luz. Para trás ficaram mais de uma quinzena de números, uma boa parte deles recuperada posteriormente. Depois desse número de Julho de 1976, só em Setembro do mesmo ano voltei a ler a revista, com um artigo sobre Rock e Politics e um outro sobre Stills & Young, nessa altura em duo.

Atendendo às falhas na distribuição da revista, por essa altura chegaram à Bertrand de Coimbra, uma série de números atrasados. De uma só vez, apareceram os números 222, sobre Neil Diamond e um suplemente sobre alta fidelidade; o 223, com uma entrevista a Elton John ( aquela onde revelava pela primeira vez a homosexualidade), e ainda um número todo dedicado às fotos de família de Richard Avedon e ainda um outro( 225) sobre Brian Wilson e os Beach Boys. Perante a oferta custosa, sendo preciso escolher, ficaram duas, a 222 e a 225, ficando para trás a entrevista a Elton e o número sobre Avedon que nunca mais recuperei.

A partir dali, no entanto, durante 16 números, até ao 241 de Junho de 1977, não falhei um só. E só falhei os seguintes 20, até Abril 1978, porque voltou a acontecer o corte no abastecimento regular. Depois disso e até finais do século, tirando um ou outro número, nunca mais deixei de coleccionar a Rolling Stone, até que um dia, farto de comprar e nem sequer ler, abandonei o vício, como quem larga de fumar: de uma vez só e sem remorso.

No entanto, os números antigos que comprei depois para completar a colecção valem pela qualidade gráfica, mesmo em papel de jornal e pela reminiscência do tempo passado e maravilhoso da descoberta de quase tudo, na música e nas artes e até na literatura. O único número que ainda não consegui coleccionar, é um de 26 de Janeiro de 1978 que trazia uma capa com uma foto de Bob Dylan e no miolo uma entrevista com Jonathan Cott, o intelectual da revista. O número, mítico, foi meses depois imitado pela Rock & Folk, com um desenho de capa de Jean Solé e um artigo acerca dos concertos do cantor, em Santa Monica, da autoria de Philippe Garnier, grande repórter da revista destacado na California, numa altura em que Bob Dylan pouco mais tinha a dizer musicalmente. Não obstante, foi exactamente por essa altura que renasceu o interesse em voltar a ouvir velhos discos de Dylan, como Blonde on Blonde, um dos seus melhores álbuns.

Cada número da Rolling Stone, exposto em escaparate, atingia-me com um fascínio inefável e que ainda hoje não consigo explicar. O logótipo da revista, desenhado logo para o primeiro número pelo americano Rick Griffin, autor de posters e capas de discos de inúmeros artistas, na cena musical sul californiana, na altura do flower power psicadélico, é simplesmente genial, na evocação. Para mim, é o melhor título alguma vez desenhado para uma revista, de todas as que conheço. Nenhuma das que lembro ter visto em escaparate, provocava o fascínio da descoberta como a Rolling Stone então o fazia.

A ficha técnica da revista, dessa altura, dá gosto ler. Como colaboradores, apareciam nomes como David Fricke, Dave Marsh, Greil Marcus ( o autor de Mistery Train, um dos melhores livros escritos, sobre a música rock), David Felton, Jon Landau, Pete Hamil, Jonathan Cott( o entrevistador intelectual) e Cameron Crowe ( que anos mais tarde fará um filme- Quase Famosos- sobre os grupos musicais do sul da California, reflectindo a própria vivência pessoal como repórter da revista).

Para além dos colaboradores, alguns escritores por lá passaram, com destaque para Tom Wolfe ( Bonfire of the Vanities que foi publicado em primeira mão na revista) e ainda Hunter Thomson, o escritor inventor do jornalismo novo, de tipo esgazeado, sobre as campanhas eleitorais americanas e certos eventos de massas.

No capitulo da ilustração, a RS congregou sempre, na melhor tradição americana, as novidades do momento. As ilustrações a aerógrafo de início dos anos setenta, apareceram na capa da revista , logo em Março de 1972 ( nº 104, numa capa dedicada a Bob Dylan) e em Fevereiro de 1973, a capa da revista apareceu pela primeira vez em quadricromia, com Bette Midler e a seguir, Robert Mitchum, ilustrado numa aerografia, técnica usada várias vezes ao longo dos meses seguintes, com destaque para o ilustrador Robert Grossman.

Não obstante a atenção dada a desenhadores como Greg Scott, Milton Glaser, Garry Trudeau, Daniel Maffia, Andy Wharol, Gottfried Helnwein, Elwood Smith e outros, como o permanente Ralph Steadman, o melhor da revista, graficamente, transmite-se nas fotos.

A revista logrou uma das melhores fotógrafas de sempre, chamada Annie Leibowitz que assinou a capa de 22 de Janeiro de 1981, dias depois da morte de John Lennon e que foi considerada na América, há pouco tempo, a melhor capa de sempre, todas as revistas incluídas, mesmo a New Yorker, a Atlantic, a Saturday Evening Post, a Look, a Life, a Playboy e outras Time.

Antes dessa capa memorável tinha assinado outras, como em 26 de Janeiro 1978, sobre Bob Dylan ( e que serviu inegavelmente de inspiração directa, para a capa da Rock & Folk de Julho do mesmo ano, assinada pelo desenhador Jean Solé) e ainda muitas outras de gosto seguro e apelativo.

A Rolling Stone, representa talvez a revista que mais influência teve no meu gosto estético sobre o modo como se escreve, ilustra, desenha, fotografa, compõe e arranjam as páginas para apresentar um artigo sobre um assunto qualquer, inclusive sobre música. E qualquer assunto merecia a atenção da Rolling Stone nos anos 70. Desde a política, de um ponto de vista liberal, de esquerda americana, até aos temas de fait-divers e aos religiosos.

Em 28 Dezembro de 1978, tratava o assunto do Sudário de Turim, de um modo que nunca mais esqueci e me levou a procurar conhecer mais sobre o caso.

Os artigos de Dave Marsh, na secção American Grandstand, firmaram standards de qualidade crítica.

Os artigos de P.J. O´Rourke ( hoje a escrever na Atlantic), foram sempre uma novidade literária ligeira e de grande qualidade e gozo certo na leitura.

As reportagens sobre acontecimentos mundiais, locais ou intelectuais, fizeram sempre da revista, uma referência para colecção.

Hoje, guardo os principais números das décadas de setenta, oitenta e noventa, como relíquias de algo desaparecido: o jornalismo inovador, no conteúdo como no grafismo.

Em Fevereiro de 1976, descobri no mesmo sítio ( a Bertrand de Coimbra), outra revista americana do mesmo género. A Crawdaddy, a primeira revista sobre música rock, fundada em 1966 por Paul Williams, passou também a ser objecto de colecção, a partir dessa altura e a seguir se dará conta disso.